19 Min

In dieser Ausgabe

Meinung

Markus Feldenkirchen Der gesunde Menschenverstand Erdoğans Rindviecher

2 Min

So gesehen Ganz große Kunst

1 Min

Kittihawk Karikatur

1 Min

Aktuelle Magazine

Visual Story

Deutschland

Karrieren Im Kartenhaus

19 Min

Außenpolitik »Wir pöbeln nicht zurück«

7 Min

Parteien Stachel im Fleisch

10 Min

Wettbewerb Der dritte Weg

9 Min

Wahlkämpfe Geheime Spender

3 Min

Gesellschaft

Ein Tweet und seine Geschichte Primamuslima

4 Min

Mythen Die Klinik

22 Min

Wirtschaft

Digitalisierung Unternehmen Weltspitze

17 Min

Ausland

USA Fake News

15 Min

Analyse Das Dilemma von Frau May

1 Min

Trumps Woche

1 Min

SPIEGEL-Gespräch »Wir brauchen Erneuerung«

11 Min

Sport

Fußball Pasta? Koks!

6 Min

Olympia Goldener Winter

1 Min

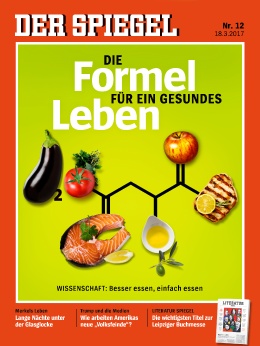

Wissenschaft+Technik

Kultur

Literatur Sanfte Patrioten

12 Min

LITERATUR SPIEGEL

»In dieser Ausgabe«

1 Min

Babylon erzählt

3 Min

Wer sind diese Leute ?

6 Min

Himmel aus Beton

2 Min

Lord Extra

6 Min

In Tüddelchen

4 Min

Auch Männer unter den Opfern

2 Min

Gehärteter Expertenblick

1 Min

LESUNGEN IM MÄRZ & APRIL

1 Min

Paniertes Gemüse

4 Min

Physik ist auch nur eine Verschwörungstheorie

3 Min

Choreografie der Macht

6 Min

Glück ist Hokuspokus

3 Min

Watschenmanns Abgang

3 Min

Pop / Live

2 Min

Theater

2 Min

Pop / Alben

2 Min

Klassik

1 Min

Jazz / Alben

1 Min

Kunst

2 Min

Games

1 Min

Serien / DVDs

2 Min

Kino Von Lars-Olav Beier

2 Min

DVD-BESTSELLER

1 Min

Rubriken

Briefe

8 Min

Shu Xin Mätressen-Jäger

1 Min

Hohlspiegel

1 Min